建築の勉強を始めたのだけど、コルビジェの弟子の日本人で吉阪隆正という人を発見。建築デザインが有機的な形でおもしろそう。今はどんな建築が残っているのかな?

本記事の内容

建築家 吉阪隆正の代表作を紹介します。

建築家 吉阪隆正に関わる書籍を紹介します。

建築家 吉阪隆正の建築全作品リストを付けます。

吉阪隆正は、ル・コルビュジエの日本人のお弟子さん3人のうち、最後のです。その前には、前川國男と坂倉準三がコルビジェのもとで学んでいます。吉阪隆正は、ル・コルビュジエの有名な建築のひとつであるマルセイユにあるユニテ・ダビタシオンの担当をしていました。お父さんの仕事の関係で、スイスのジュネーブに暮らしていたから、フランス語が堪能だったのです。もしかしたら、お父さんやお母さんに聞いてみると大学時代に、八王子の大学セミナーハウスに行ったことがあるかもしれません。それは、吉阪隆正の代表作のひとつです。

建築をやっている人はみんな知っている有名人ですよね。吉阪隆正は早稲田大学で建築学科の教授をしていて、そのときにU研究室という設計事務所を営んでいました。そこのお弟子さんたちも、吉阪隆正の系譜を継いており、土地に根付いた個性ある建築を作っています。象設計集団とか聞いたことありますか?吉阪隆正は、私が大好きな建築家の一人です。

目次

- 建築家 吉阪隆正の略歴

- 建築家 吉阪隆正の代表作 紹介

- 建築家 吉阪隆正の書籍 紹介

- 建築家 吉阪隆正の建築 全作品リスト

- まとめ

1.建築家 吉阪隆正の略歴

現在の東京都文京区で、吉阪俊蔵と花子夫妻の長男として誕生。

父の勤務先であったスイスで幼少期を過ごす。その後、新宿の百人町に居住。その後、父の転勤でジュネーヴに渡欧。中学3年時に単身帰国し、早稲田高等学院に進学する。1941年に現在の早稲田大学理工学部建築学科を卒業する。山岳部に所属していた。

1950年にフランス政府給付で渡仏。1952年までル・コルビュジエの元で務める。帰国してから、吉阪研究室(後のU研)を設立し、建築設計活動を開始する。

「有形学」という独自の「形態論・設計論」を展開する。また、教育者としても有名で、多くの優れた人材を輩出した。

主な建築作品としては、ベネチア・ビエンナーレ日本館 (1955) 、浦邸(1956)、ビラ・クックゥ (1957) 、日仏会館 (1960) 、アテネ・フランセ (1962) ,大学セミナーハウス (1965~1971) などがある。

2.建築家 吉阪隆正の代表作 紹介

アテネ・フランセ (1962)

- 設計:吉阪隆正+U研究室

- 竣工:1962年

- 場所:お茶の水駿河台

- 住所:東京都千代田区神田駿河台2丁目11

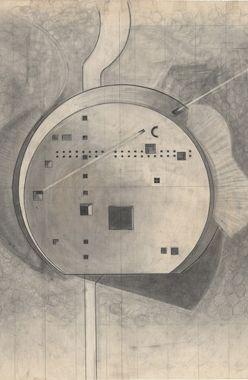

箱根国際観光センター競技設計 (1971)

- 設計:吉阪隆正+U研究室

- 竣工:1971年

- 場所:箱根

- 結果:落選

《箱根国際観光センター競技設計》のドローイングは、落選案であるが吉阪隆正の先見性を語る上で、欠かせないものである。詳しくは、新建築1971年5月号を御覧ください。

以下に、JIAの雑誌の記事を引用します。全文は、以下の引用元の記事をご覧ください。

幻に終わった「箱根国際観光センター」 1970年代の冒頭を飾ったのは「箱根国際観光センター」(1971)のコンペである。「京都国立国際会議場」に対抗し、運輸省と神奈川県が企画して2段階方式で進められた。2段階方式は、国のコンペとしては「帝国議会議事堂」(1918)の先駆例があり「尾崎記念会館」(1958)コンペでも採用されてきた。応募者の負担を軽減するために考案された方式であるが、企画者側の事務的作業が増大することから敬遠されていた。「箱根国際観光センター」の場合の第1段階は特に“企画設計競技”と銘打たれていた。その主旨は、いかなる建築面積の建築物を畑引山のいかなる地点に、どのように建築すべきか、という建築家の基本的な考え方を求めることにあったからである。応募要項に“自然と建築の調和”という課題に関しての基本的姿勢を伝える記述がなかったため、結果的には謎解きのようになってしまった。第1段階への応募登録は1,752名、応募総数は390点に及んだ。審査委員長の前川國男を中心に合議により44案が選ばれ、8日間の各審査員による自由審査を経たのち、各4案ずつの推薦案を提出して討議を重ねて入選案4案を選出した。竹中工務店名古屋支店の村瀬卯市案、工学院大学の山下司案、大林組東京本社の藤堂隆案、安井建築設計事務所の横山誠一案である。この入選者の名前を伏せたままで第2段階に入ることになるが、最終的な設計条件の設定に予想以上の時間がとられてしまったため、第2段階は1971年3月3日に締め切られ、村瀬案が最優秀に決定された。しかし、準備不足でやや間延びした感のあるこのコンペは、結局、神奈川県と運輸省の不手際で幻の計画に終わり、工事は実施されなかった。このつまずきから、国家的規模でのコンペに対して疑念がもたれるようになり、以後、10年近くのコンペ空白の時代を迎えることとなった。また近代建築への反省が問われる時代背景の中、前川國男のペシミスティツクな審査評が印象として残る。モダニズムの反省が大きなテーマとなった70年代を象徴する出来事であった。

JIA Magazine 274 NOVEMBER 2011, p.5.

http://www.jia.or.jp/resources/bulletins/000/013/0000013/file/yYIQG7sC.pdf

大学セミナーハウス (1965~1971)

- 設計:吉阪隆正+U研究室

- 竣工:1962年

- 場所:八王子

- 住所:東京都八王子市下柚木1987−1

ベネチア・ビエンナーレ日本館 (1955)

- 設計:吉阪隆正

- 竣工:1955年

- 場所:ヴェネツィア

- 住所:Viale Giardini Pubblici, 30122 Venezia VE, イタリア

3.建築家 吉阪隆正の書籍 紹介

私が読んだことのある4冊の本を紹介しますね。比較的新しい本なので手に入れることが容易です。吉阪隆正を知るお弟子さんたちが書いている本です。

好きなことはやらずにはいられない

内容: 日本を代表する建築家、そして教育者(早稲田大学教授)であり、探検家、思想家としても生きた吉阪隆正の自由奔放かつ刺激的なことばとスケッチがこの本に詰まっている。好きなことを、やりたくなる。 建築のこと、住居のこと、土地、旅、環境、発電、工事、矛盾、人間と自然とのことなど。吉阪隆正のことばと興味は溢れ続けて尽きることを知らない。だから、誰にでも開かれた本。そして、どこまでも広がりつづける本。(Amazon内容紹介より引用)

吉阪隆正の迷宮

内容: 大勢の若者が参加した大学セミナー・ハウスの大きな油土模型を核にした展覧会、気鋭の建築家と評論家、歴史家を交えたシンポジウム、十夜にわたって10のテーマで32人が語り継いだ夜話、次世代の建築家によるビデオメッセージ。2004吉阪隆正展は、吉阪の活動の多方面に光が当てられた。本書に登場する多くの語り部のことばから、人間、建築、まち、都市、地球へと思考や行動を展開した吉阪の熱い想いが伝わってくる。「BOOK」データベースより

乾燥なめくじ 生ひ立ちの記

絶版で手に入れることは難しいですが、時々アマゾンの古書などであります。貴重書なだけにかなり、面白い内容を見ることができます。もし図書館で見詰まれば読んでみてください。

内容: 吉阪隆正が新建築に寄せた掲載のエッセイ集である。「かんそうなめくじの弁」という4本のエッセイと3本の吉阪建築論を読むことができる。吉坂自身が語る「乾燥なめくじの目」から見た建築界とはどんなものなのだろうか?最後には、吉阪の妻である吉阪ふくの「大いに語る」を含む。

4.建築家 吉阪隆正の建築 全作品リスト

| 建築作品名 | 竣工 | 所在地 | 備考 |

| 今村邸 | 1950 | 東京都港区 | |

| 及川邸 | 1954 | 東京都板橋区 | |

| 甲野邸 | 1954 | 東京都世田谷区 | |

| 吉阪隆正自邸 | 1955 | 東京都新宿区 | 現存せず |

| ヴェネツィア・ビエンナーレ日本館 | 1956 | ヴェネツィア | |

| 浦邸 | 1956 | 兵庫県西宮市 | DOCOMOMO JAPAN選定作品 |

| 十河邸 | 1956 | 東京都国分寺市 | |

| 吉崎邸 | 1956 | 東京都杉並区 | |

| ヴィラ・クゥクゥ | 1957 | 東京都渋谷区 | |

| 増田邸 | 1957 | 東京都大田区 | |

| 丸山邸 | 1957 | 東京都世田谷区 | |

| 海星学園校舎 | 1958 | 長崎県長崎市 | 2015年解体 |

| 富山市立呉羽中学校 | 1958 | 富山県富山市 | 2005年解体 |

| 日仏会館 | 1960 | 東京都千代田区 | 1993年解体 |

| 三井邸 | 1960 | 東京都杉並区 | |

| 江津市庁舎 | 1961 | 島根県江津市 | DOCOMOMO JAPAN選定作品 |

| アテネフランセ | 1962 | 東京都千代田区 | 日本建築学会賞 |

| 大阪経済大学 白山ヒュッテ | 1962 | 長野県小谷村 | |

| 涸沢ヒュッテ新館 | 1963 | 長野県松本市 | |

| 富山県立立山荘 | 1963 | 富山県立山町 | |

| 竹田邸 | 1964 | 神奈川県茅ヶ崎市 | |

| 赤星邸 | 1965 | 神奈川県藤沢市 | |

| 更埴市庁舎 | 1965 | 長野県千曲市 | |

| 山岳アルコウ会ヒュッテ | 1965 | 長野県立科町 | |

| 大学セミナー・ハウス | 1965 | 東京都八王子市 | DOCOMOMO JAPAN選定作品 |

| 大島の一連の建物 | 1968 | 東京都大島町 | |

| 青鹿寮 | 1968 | 岩手県田野畑村 | |

| 樋口邸 | 1968 | 東京都世田谷区 | |

| 生駒山宇宙科学館 | 1969 | 奈良県生駒市 | 2016年解体 |

| 黒沢池ヒュッテ | 1969 | 新潟県妙高市 | |

| 野沢温泉ロッジ | 1969 | 長野県野沢温泉村 | |

| ヒュッテアルプス | 1969 | 富山県富山市 | |

| 黒部平駅 増改築 | 1970 | 富山県立山町 | |

| 大観峰駅 増改築 | 1971 | 富山県立山町 | |

| 栃木県消費生活センター | 1971 | 栃木県宇都宮市 | |

| ニューフサジ | 1975 | 富山県立山町 | 現:雷鳥沢ヒュッテ |

最後に

吉阪隆正の建築は、モダニズムの影響を受けながらも、土着的な文化の影響を感じる独自のフォルムをしています。有機的なフォルムと合理的なモダニズムが融合して、あたたかい人間のぬくもりを感じられるように思います。ぜひとも興味のある人は見に行ってくださいね。