建築家 山田守は、岐阜県出身の建築家です。多くの逓信省の建物をモダニズム建築として作ったことで有名です。その多くは取り壊しにあっています。残っているものは今のうちに見にいきましょう!

本記事の内容

本記事では、建築家山田守の略歴、代表作、書籍を紹介したいと思います。建築家山田守は、日本の近代を代表する建築家です。CIAM会議を自分の目で見て、若きル・コルビジェやヴァルター・グロピウスと会い、その思想を日本に紹介しています。時代の変わり目を生きた建築家であり山口文象などへの影響も大きいです。

目次

- 建築家 山田守の略歴

- 建築家 山田守の代表作 紹介

- 1925 東京中央電信局

- 1927 聖橋

- 1964 日本武道館

- 建築家 山田守の書籍 紹介

- まとめ

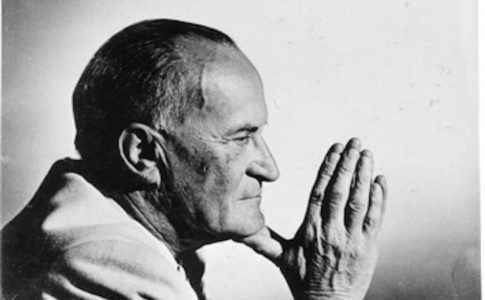

1.建築家 山田守の略歴

建築家 山田守は1894年に岐阜県羽島郡(現・羽島市)で生まれました。日本におけるモダニズム建築の先駆的な存在です。

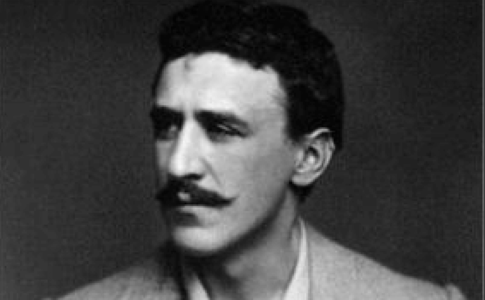

山田守は東京帝国大学建築学科を卒業し、逓信省営繕課に入って多くの電信局・電話局の設計を行います。山田守は、東京帝国大学在学中分離派建築会を結成しました。後輩として逓信省に入省してくる山口文象が、そこに参加します。ここで、山田守、岩元禄、山口文象といった繋がりが生まれます。

関東大震災後は復興局土木部に所属して、永代橋、聖橋などの震災復興橋梁の設計を行います。聖橋のアクソメ図は山口文象が描いたそうです。1925年に竣工した東京中央電信局では、上部のアーチが並ぶ優美なデザインが注目されました。

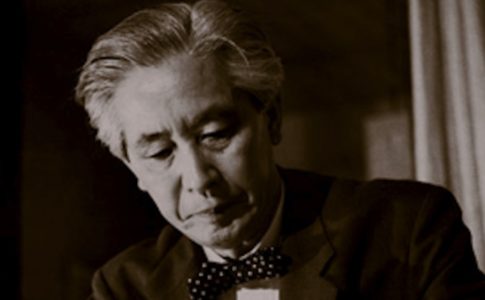

1929年から1930年は、逓信省の仕事でヨーロッパの各地を視察し、主にベルリンに滞在しています。そこでは第二回CIAMに参加して、ル・コルビュジェ・ヴァルター・グロピウス・エーリヒ・メンデルゾーンらと知り合いになります。CIAMへの参加によりヨーロッパの近代建築運動の最前線に触れ、大きな影響を受けます。1945年の51歳で逓信省を退官して独立します。

当時は定年が55歳だったので、少し早めに退官したということです。

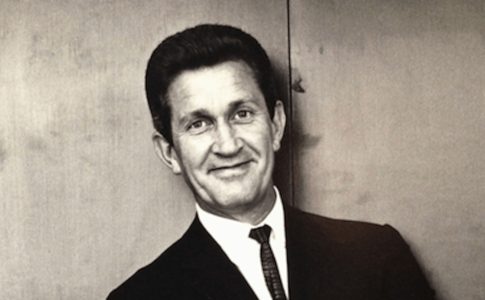

1949年に山田守建築事務所設立してから東海大学の設立にも関わり、東海大学工学部建設工学科教授となり、その後も大規模な建築に関わります。東海大学のキャンパスの一連の建物や日本武道館、京都タワーなどを設計します。

山田守は、曲面や曲線を用いたデザインが有名です。自宅を見るとル・コルビュジェ、ヴァルター・グロピウスなどの近代建築思想の影響が大きいこともわかります。一方で内部に曲線を用いた内装も印象的です。住宅は、妻の希望もあって65才になってから設計したそうです。

1966年に72歳で亡くなります。

2.建築家 山田守の代表作 紹介

1925 東京中央電信局

頂部の連続するアーチがとても特徴的な外観をしています。山田守が設立した分離派建築界はウィーン分離派とは特に関係ないのですが、優美な曲線にその共通点を見出してしまいます。

鉄筋コンクリート造で、外装は白色タイルです。従来の様式と隔絶して純粋な抽象幾何学的をデザインモチーフとしていることは、モダニズム建築の初期の事例ともいえます。牛込電話局(1922年竣工),門司電話局(1924年竣工)もこうした繰り返し(リズム感)があります。一見すると教会のような雰囲気もあります。

1927 聖橋

東京都千代田区の神田川の上部アーチ橋です。鉄筋コンクリート造で、関東大震災後の震災復興橋梁のひとつです。竣工は1927年です。両岸の湯島聖堂とニコライ堂を結んでいるため、聖橋と命名されました。聖橋は船からの視点を意識して作られている点も特徴です。ここでも上部の連続するアーチがとても優美です。

1964 日本武道館

1964年に開催された東京オリンピックの柔道競技会場として建設されました。設計は山田守で、施工は竹中工務店です。モチーフは日本の木造建築の傑作である法隆寺の夢殿であるため、八角形をしています。

3.建築家 山田守の書籍 紹介

建築家山田守作品集

山田守の作品の一覧をみるには、これが最適です!!というか、これしかない!今のうちに手に入れましょう!

山田守は日本近代を代表する建築家の1人である。分離派建築会の創立時からのメンバーで、日本における近代建築運動の草分けだった。特に、彼の設計で1937(昭和12)年に完成した「東京逓信病院」は、戦前の近代建築の代表例の1つとして、日本近代建築史では必ず言及されるものである。本書では山田のデザインの系譜や特徴を考察しつつ、近代建築の形成に参加しつつ独自の表現を編み出した好例としてその足跡を見直している。

「BOOK」データベースより

4.まとめ

建築家山田守は、日本の近代建築を代表する建築家です。山田守の自邸見学の時は、残念ながら行けませんでした。ピロティがあり大きな水平窓があり、近代住宅の原型であり間違いなく傑作のひとつです。内部は曲線を作った階段があります。次回に公開の時があったらぜひ行ってみましょう。