建築家 大谷幸夫は、東京の赤坂出身の建築家です。東京大学で丹下健三の片腕として活躍をしていたことでも知られています。

本記事の内容

本記事では、建築家 大谷幸夫の略歴、代表作、書籍を紹介したいと思います。建築家 大谷幸夫は、日本の近代を代表する建築家です。京都国際会議場はコンクリートの力強い建築で、コンクリートという素材が支える新しい時代への期待が透かして見えるようです。この時代のコンクリート表現はとても魅力的です。

目次

- 建築家 大谷幸夫の略歴

- 建築家 大谷幸夫の代表作 紹介

- 1966 国立京都国際会館

- 1969 川崎市河原町高層公営住宅団地

- 1987 沖縄コンベンションセンター安田講堂

- 建築家 大谷幸夫の書籍 紹介

- まとめ

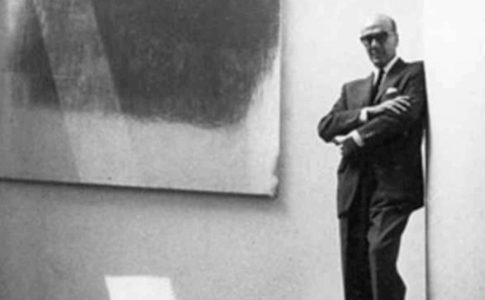

1.建築家 大谷幸夫の略歴

建築家 大谷幸夫は、1924年に東京の赤坂で生まれました。

東京大学工学部建築学科を卒業し、丹下健三・都市・建築設計研究所で広島平和記念資料館や旧東京都庁者の設計を行います。

1964年に東京大学都市工学科の助教授に就任します。その後教授となり、1984年まで教鞭をとります。その後千葉大学建築学科教授となり、長きに渡り教育者としても後進の育成を行います。

大谷幸夫の住宅建築では、「住宅と中庭」がセットであるとして、以下の川崎市河原町高層公営住宅団地においても公共空間としての中庭を持っています。

また、初期のコンクリート打ち放し建築は「ブルータリズム」の影響もあり、非常に力強く味のあるコンクリート表現となっていて、とても迫力があります。(例えば、金沢工業大学はとても力強いコンクリート表現です)

2013年に88歳で亡くなります。

2.建築家 大谷幸夫の代表作 紹介

1966 国立京都国際会館

国立京都国際会館は1966年に竣工しました。大谷幸夫は、1963年に開催された建築コンペで、設計者に選ばれました。

日本で最初の国立の会議施設として新幹線京都駅の近くに位置しています。

設計デザインの特徴は、日本古来の合掌造りをモチーフとして全体が人の文字の断面であり、強い象徴性を持っています。

また、この建築は菊竹清訓の出雲大社旧庁舎も思い出させます。

また、付属する池と木々からなる日本庭園も、この建築の現代的な外観と対比させることで、より日本的なイメージが強調されています。

1969 川崎市河原町高層公営住宅団地

川崎市河原町高層公営住宅団地は、1969年に竣工です。上述した国立京都国際会館と同様に、人の字を断面に持っています。

遠目に見ると、まるで戦艦が並んでいるような強烈なインパクトがあります。またこの人の字の直下には大きな空間があり、「住居と庭」をここでも踏襲しています。

この強くインパクトのあるデザインは、なにか当時の団地が持っていた社会的な使命というか、ある種の憧れを象徴しているように思います。

総戸数は3,600戸で15,000人を収容する大規模プロジェクトです。

1987 沖縄コンベンションセンター

沖縄コンベンションセンターは、沖縄県宜野湾市にある会議センターで1987年に竣工しました。

大谷幸夫の特徴である強いコンクリートの表現(ブルータリズム)や日本の歴史的な意匠の引用は影を潜め、曲線を基調とした新しいデザインに挑戦しています。

大きく3つのユニットに大きな屋根をかけるデザインは、とても軽やかで大谷幸夫のデザインの自由さを感じます。

3.建築家 大谷幸夫の書籍 紹介

都市的なるものへ―大谷幸夫作品集

大谷幸夫の建築と都市計画を一望できます。大谷幸夫は建築と都市計画の両方を実践した建築家であり、当時の建築家の役割をまさに体現していると言っても良いです。

大谷の思想を知るための一冊といえます。

国立京都国際会館の設計者、我が国の都市計画の草分けの一人、その大きすぎる背景を映し出す動かぬ焦点がある。はじめて明かされる、大谷幸夫の軌跡。

Amazonより

4.まとめ

建築家 大谷幸夫は、日本の近代を代表する建築家です。初期のコンクリートの強い表現や日本の歴史的なデザインの引用などから、後期の自由な現代建築のデザインまで、デザインの変遷を見ると、時代の影響がよくわかります。建築家が、新しい社会を想像するための重要な位置づけであったのは過去のこととなるのでしょうか。